今日は、世にも不思議な物語をご紹介します。今から130年も前の出来事です。

プロローグ

19世紀末のある日。二人のアメリカ人女性が、ニューヨークから世界一周に旅立ちました。一人は東へ、一人は西へ。

1889年11月14日、午前9:40、ニューヨークのホーボーケン港から、 蒸気船アウグスタ・ビクトリア号(Augusta Victoria)がイギリスへ向け出港しました。そこには、世界一周の旅を開始したニューヨーク・ワールド紙の女性記者エリザベス・ジェーン・コクラン(ネリー・ブライ)の姿がありました。

同じ日の午後6:00、ニューヨークのグランド・セントラル駅からサンフランシスコに向け大陸横断鉄道が出発しました。そこには、西回りで世界一周を果たそうとするコスモポリタン社の女性記者エリザベス・ビズランドの姿がありました。

先日、NHKで放送された歴史秘話ヒストリア『挑戦!80日間世界一周』という番組を興味深く観ました。前編、後編の2週にわたり放映された番組です。今日は、この番組をヒントに、誰も見たことも聞いたこともない歴史に迫りたいと思います。単に番組の後追いをするのではなく、全く別の視点から歴史を追ってみたいと思います。

1889年は、和暦では明治22年。この年の2月11日、大日本帝国憲法が発布されました。そんな時代の出来事です。

二人のエリザベス

一人目のエリザベスは、ニューヨーク・ワールド紙の女性記者エリザベス・ジェーン・コクラン(Elizabeth Jane Cochran、25歳)。

彼女は、ペンネーム『ネリー・ブライ(Nellie Bly)』として知られた女性でした。以降、この記事でも彼女のことを『ネリー・ブライ』と呼ぶことにしましょう。

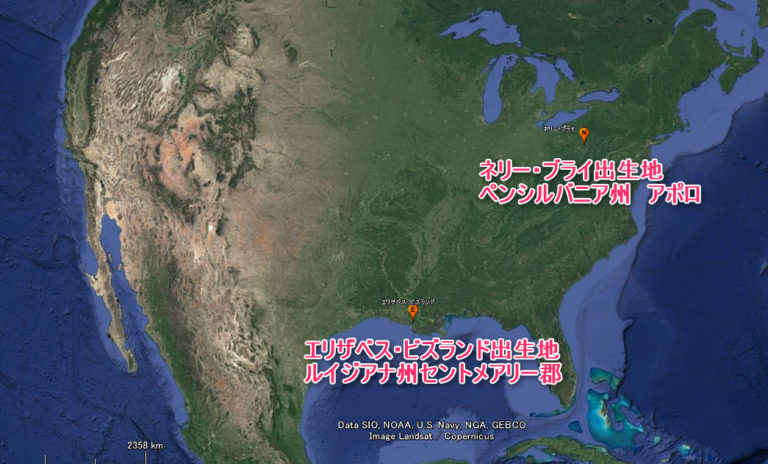

ネリー・ブライは、ペンシルベニア州コクランズ・ミルズで生まれました。身長は166センチ、黒い髪の毛に灰色の瞳を持った女性です。1887年にニューヨーク・ワールド紙に入社した彼女が最初に執筆したのが、女性精神病院の患者に関する記事でした。彼女は、病院に患者として潜入し、そこで患者に対して日常的に行われている非人道的で劣悪な処遇を新聞で暴露しました。以降、秘密を調査し暴露するという手法は彼女のトレードマークとなります。

この当時の彼女の記事は本にまとめられており、『Ten Days in a Mad-House』で閲覧できます。

URL: http://digital.library.upenn.edu/women/bly/madhouse/madhouse.html

体当たり取材を信条とする彼女は、ニューヨーク・ワールド社の上司に次の企画を提案をします。

『ジュール・ヴェルヌの「八十日間世界一周」よりも短い時間で世界一周を達成する』

ヴェルヌの冒険小説が1872年に公表されて以来、実際に80日間で世界を一周した人はいませんでした。しかし、世界は蒸気の力でどんどん狭くなっていました。

彼女は、世界中の蒸気船や列車の時刻表を入念に調べた結果、理論上は75日で世界一周できることを突き止めたのでした。

当時のニューヨーク・ワールド社の社長は、ジョーゼフ・ピュリツァー。ジャーナリズムなどの分野で優れた業績を上げた人に送られるピュリツァー賞などで知られる超大物でした。

1年前にネリーが提出したこの企画は女性には危険すぎるなどの理由で放置されていましたが、突然、承認されたのは、1889年11月11日のこと。ネリーが出発するわずか3日前のことでした。

なぜ、ピュリツァーはこの企画を承認したのでしょうか。それは、当時の新聞の熾烈な販売競争が影響しています。この頃、ワールド紙の販売部数は伸び悩み傾向にあり、ピュリツァーは新たな一手が必要と考えていました。

ワールド社にネリーと同じような内容の企画が複数持ち込まれていました。ワールド社でやらなければ、企画は他のライバル出版社に持ち込まれ、その会社がやるかも知れない。のんびりしている状況ではなくなりました。このため、急遽、企画を実行に移すことに決まったようです。

この企画が始まってからワールド社は過去最高の発行部数を記録しました。

ネリーはそれほど美人ではなかったと言われているのですが、残っている彼女の写真を見ると、どう見ても美人に見えてしまう。気のせいでしょうか。(カラーにしてみました)

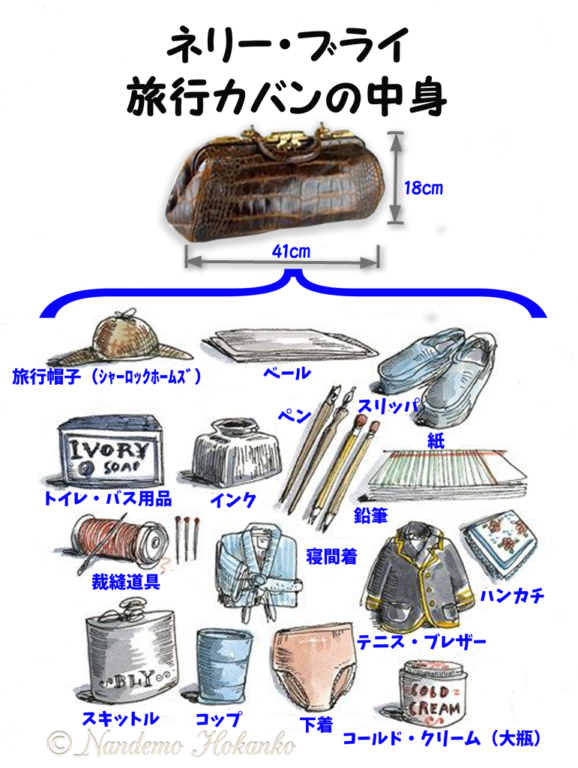

ネリーの出で立ちは、身体にぴったり合った濃い青のブロード地にキャメルをあしらったツーピース。その上に防寒のためウール製で動きやすいデザインの白黒格子柄のアルスターコート。頭には、トレードマークのギリーキャップ(シャーロックホームズハット)。

世界一周にあたり彼女が準備した荷物は、上の写真に見えるちっぽけな手さげバッグ(Gladstone bag)一つだけ。旅行慣れしている管理人が見てもちょっと信じられない感じですが、本当なので恐ろしい。パンツは二、三日は履き替えなかったということでしょうね。移動ばかりなので洗濯しても乾かすことができない。服も旅行中は洗濯できない。替えの服がないので。

当時の女性は、ドロワースという下着を履き、上半身にはシミーズという下着を付けていたそうです[3]。その上にコルセット。彼女の荷物にはコルセットがないので、これは使わなかったのでしょうか。それとも付けっぱなし? 臭ってきそうです。ブラウスや靴下はどうしたのでしょうか。着の身着のままという感じです。

真冬のニューヨークから、真冬のヨーロッパに旅するわけですから、この荷物の少なさには驚いてしまいます。さらに、スリランカやシンガポールなどにも立ち寄るので、今度は夏服が必要です。いつもウールのコートを着ているわけにはいきません。

女性の読者が直ぐに気づくのは、化粧道具が手荷物に入っていないこと。当時の一般女性は化粧をしていなかったのだそうです。「当時、化粧をするのは度しがたく不道徳な女性か、際だって地位の高い女性かどちらかに限られて」いました。[11. p.14] ところが、実際には、化粧品はひとそろい持って行ったようです。[11., p.127]

船が港に着くと、次の出港までに2、3日程度の期間があるので、寄港地で洋服を買ったということでしょうね。そして、古いものは次々と捨てていく。

ネリーも洗濯のことは心配していました。調べた結果、列車にはランドリーサービスはないものの、一番長いサンフランシスコ、ニューヨーク間の旅でも4日しかかからないことが分かりました。

1890年代の米国パスポートのネリー・ブライ版。なんと、当サイトのロゴ入りです!

ここで、ネリーのルートを示しましょう。なんと豪華GIFアニメーション版です!

このGIFアニメーションの作り方は次回ご紹介します。

ネリーはアメリカ横断をロッキー越えではなく、雪の影響のない南ルートを採っています。ワールド社がこの鉄道会社を急遽買収し、ネリーのために特別列車を走らせました。

ネリー・ブライが生まれたのは、1864年5月5日。1889年11月14日に世界一周に旅立ったとき、彼女は25歳でした。でも、当時の人たちは彼女の本当の年齢を誰も知らなかったのです。ネリーは死ぬまで年齢を明かすことはありませんでした。ネリーの本当の年齢が分かるのは彼女の死後になります。

もう一人のエリザベスは、エリザベス・ビズランド(Elizabeth Bisland、28歳)。

彼女は、当時の新聞業界の中でも最も美人と噂されたライターでした。エリザベスは、アメリカ南部ルイジアナ州セントメアリー郡のフェアファックス農場で、この大農園主の娘として、1861年2月11日に生まれました。両親の先祖はイギリス王室や同国貴族にもつながっているというまさに筋金入りのお嬢様でした。しかし、南北戦争により、この農場が南軍の作戦基地として接収され、ここを舞台に戦闘が行われることになります(Battle of Fort Bisland 1863年4月12日~13日)。ビズランド一家は疎開を余儀なくされ、戦争終結後も貧しい暮らしを強いられることになります。

エリザベスは根っからの文学少女。シェークスピアをこよなく愛し、普段は文芸欄のコラムを担当しています。感性豊かでおしとやかで上品な女性でした。ネリーとは全く正反対の女性です。

画像をクリックすると大きく表示できます。

二人のエリザベスの出生地、ペンシルバニア州アポロとルイジアナ州セントメアリー。直線距離で1600Kmも離れた場所で生まれた二人ですが、運命の歯車は、1889年11月14日でガッチリかみ合うことになります。

ネリー・ブライが世界一周に旅立ったその日の午前10時半過ぎ、エリザベスは、コスモポリタン社の編集長に呼び出されます。

ワールド社のライバル出版社であるコスモポリタン社の社長ジョン・ブリスベン・ウォーカーが、ワールド社の企画に便乗することを決断したのです。ネリー・ブライの対抗馬として白羽の矢が立ったのが、エリザベス・ビズランドでした。

ウォーカーはなぜこの企画を考えたのでしょうか。それは、この企画が長期間にわたり自社雑誌の宣伝効果を持つものであると気づき、さらに、ワールド社が「東回りで世界一周」というミスを犯した、と考えたからでした。

「編集長の予想では、ネリーの東回りルートには二つの問題がありました。一つは南シナ海。冬場北東の強い季節風が吹きます。船は向かい風の中を進むことになり、最悪、四日ほどの遅れが出る可能性があります。もう一つはアメリカに戻ってから。予定では、真冬の一月に大陸を横断することになります。大雪が降れば列車が止まりかねません。ネリーと反対の西回りならこの問題は避けられます。後から出発しても、ネリーより先にニューヨークに戻って話題を独占できるという作戦でした。」(歴史秘話ヒストリア)

後になって分かるのですが、ウォーカーも同様なミスを犯します。西回りは北大西洋を襲う嵐の危険性をはらんでいました。エリザベスは、ネリーより先にニューヨークに戻ることは不可能だったのです。

ウォーカーがエリザベスを選んだ理由は、何だったのでしょうか。それは、彼女が美人だったからではないでしょうか。

もし、このレースにコスモポリタン社が勝った場合、必ず非難されることは、他社が考えた企画に勝手に便乗したということ。

その批判をかわすには、ネリーよりも美人を探す必要があったのではないでしょうか。世間の人は、美人にとても弱いので。さらに、その女性の家柄が良ければ、もはや無敵です。

突然、コスモポリタン社に呼び出されたエリザベスは、編集長から次のように言われます。

編集長 「急な話で悪いんだが、今から出張に行ってもらえないか。」

エリザベス「出張? どちらにですか?」

編集長 「世界一周だ。今夜出発して、80日以内に帰ってきてくれたまえ。」

エリザベス「明日はお友達とお茶会の約束があるんです。それに、世界一周と言われても、私はアメリカから出たこともありません。」

編集長 「ノー・プロブレム。とにかく君に行って欲しいんだ。」

編集長は、一刻も早く出発させようと猛烈な勢いで説得します。エリザベスは、結局押し切られてしまいました。出発の準備に許されたのは、たったの5時間。

小説に出てきそうな設定ですが、これが実際に起きたことなので唖然とします。

エリザベスは、なぜ、この無茶な要求を受け入れたのでしょうか。交通機関の発達した現在でさえ、いま直ぐに世界一周の出張をしてくれと言われても尻込みしてしまいます。ましてや、当時は危険がいっぱいの旅行でした。それも女性の一人旅です。まさに、命知らずの冒険旅行でした。

エリザベスがこの旅行を承諾した理由は、やはり、お金でしょうか。会社からは、相応の見返りが提示されたことでしょう。

コスモポリタン社がエリザベスに提示した条件は、「「競争に勝っても負けても」二年間は、ひとつ記事を書けば年間三千ドルを保証する」というものでした。[11., p.108]

コスモポリタン社は、エリザベスがワールド社のネリーを打ち負かし、彼女よりも速く世界一周することを望みましたが、エリザベスにとってそれはどうでも良いことでした。そもそも彼女はコスモポリタン誌に寄稿しているライターの一人に過ぎず、同社に義理立てする必要も愛社精神もありません。恥ずかしがり屋のエリザベスは、レースに勝って名声を手に入れることには興味がなかったのです。彼女の関心は、名声を得ることではなく、自分の書いた文章がより多くの人たちに読まれることでした。

当時の他社の新聞では、ネリーが30歳のベテラン記者(実際は25歳、20歳から24歳くらいとの予測もあった)で、エリザベスが南部生まれの22歳の美人記者(実際は28歳)と紹介されています。エリザベスの美しさと家柄の良さは、多くの新聞で讃えられました。また、今回のレースが終わったら、コスモポリタン社はエリザベスに相応の報酬を支払うことになっているなどの憶測記事も書かれています。実際に上で書いたような破格の条件が提示されました。

まさに、ウォーカー社長の思惑通りです。そして、管理人が推測した通りの展開になっています。

エリザベスがコスモポリタン社に呼び出されたのが午前11時頃。30分以上ウォーカーの説得を受けたエリザベスは、この冒険旅行に同意しました。出発は午後6時。残された時間は6時間足らずです。

エリザベスは、ドレスを仕立屋に注文していて、この日、仮縫いのために来るように仕立屋から連絡を受けていました。エリザベスは、仕立屋に行き、出発までにドレスを仕上げるように交渉しました。これをなんとか済ませ、自宅に戻り、出発の準備に取りかかります。 エリザベスの荷物は次のようなものでした。

| 荷物 | 数量 |

| ドレス | 2着 |

| シンプルな胴着 | 6枚 |

| 夜会用の絹のドレス | 1着 |

| ヘアピン | たくさん |

| 靴 | |

| 絹製の下着 | |

| 寝間着とガウン | |

| 化粧品 | ひとそろい |

| 裁縫セット | |

| インクスタンド | |

| 本 | 数冊 |

| 原稿用紙 | |

| 厚いウールのコート | |

| 旅行用膝掛け | |

| ゴムのオーバーシューズ | |

| 傘 |

この荷物を船の寝台の下に入れられる幅広の薄いトランク(スチーマー・トランク)、グラッドストーン・バッグ(開けると真ん中で同型のふたつの部分に分かれる革製の堅いトランク)、そして肩掛けの小さな鞄に詰め込みました。

ネリーの荷物と比べるととても多く感じますが、必要最小限の荷物であったのは間違いありません。ネリーが異常なのです。エリザベスのこのパッキングリストは、現代でも通用しそうです。それに対して、ネリーの荷物は、現代のバックパッカーよりも少ない!

エリザベスの出発にあたっての出で立ちは、仕立て上がったばかりの黒いドレス、身体にぴったり合ったロングコート(ニューマーケット・コート)、そして、頭には光沢のある黒いセーラーハットでした。

11月14日木曜日の午後6時。ニューヨークのグランドセントラル駅から、エリザベス・ビズランドは世界一周に旅立ちました。

上の写真のオリジナルは縦長に画像修正されているようです。雑誌のスペースの関係でそのような修正が加えられたのではないでしょうか。エリザベスの顔立ちは丸顔なのですが、オリジナル写真は縦長の顔になっています。このため、丸顔になるように修正しました。

1890年1月30日、エリザベスは世界一周の旅を終え、ニューヨークに戻ります。そして、翌1891年、29歳の時、ニューヨークの著名な法律家チャールズ・ホイットマン・ウェットモア(Charles Whitman Wetmore)と結婚します。管理人が知りたいのは、エリザベスが結婚した日付けです。探してみたら、1891年10月6日に結婚したことが分かりました。[6]

なお、1900年のアメリカ合衆国連邦国勢調査では、エリザベスの結婚は1892年で31歳の時とされています[7]。

エリザベスがいつ結婚したかなどどうでも良いと思ってしまいますが、・・・・・、実は重要かも。

ここで、ラフカディオ・ハーンが関係してくるのです。そのお話しは、後ほど。今は、先を急ぎましょう。

歴史秘話ヒストリアでは、ネリーの帰国はニューヨーク市民から熱烈な歓迎を受けたが、4日遅れで到着したエリザベスの帰国はそれほど話題にならなかったとしています。でも、上で示した状況を考えれば、そんなはずがありません。これは女性二人のレースではなく、出版社のレースだからです。

エリザベスは、帰国後、1890年4月から10月まで7回にわたり旅行記“A Flying Trip around the World,”をコスモポリタン誌に連載しており、多くの注目を集め、コスモポリタン社の売り上げに大きく貢献しました。到着の翌年には、ネリーの業績は忘れ去られたのに対し、文筆家としてのエリザベスの評判は上々でした。ネリーと比べてエリザベスの洗練された文体を好む女性読者が多かったのでしょう。彼女は月に5万字のエッセイを書き、年間5千ドルの収入を得ました。いつの世でも、世間の人々は、毛並みの良い美人が大好きです。この傾向は、男性のみならず、むしろ、女性の方が強いように思います。

一方、ネリーはというと、帰国後、講演会の全国ツアーを企画しますが、マスコミの攻撃を受けて途中で挫折。以前書いた記事の訴訟問題が持ち上がるなどのトラブルにも見舞われ、帰国して1年後には姿を消してしまいました。

ジュール・ヴェルヌの『八十日間世界一周』とは

1872年、フランスの小説家ジュール・ヴェルヌ(Jules Gabriel Verne、1828-1905)による『八十日間世界一周』という小説が世に出ました。この小説は、フランスの日刊の新聞「ル・タン( Le Temps)」で1872年11月6日から12月22日にかけて連載されました。

物語の主人公はイギリス紳士フィリアス・フォッグ。かれは最先端の鉄道や蒸気船を駆使すれば80日で世界を一周できると主張し、証明のために旅立ちます。その日から雇われたフランス人の召使パスパルトゥーを連れて。そして、数々のピンチを知恵と勇気で乗り越え、見事成功させました。

ふと思ったのですが、パスパルトゥーって、エリザベスと同じ境遇です。雇い主から突然世界一周の旅に出かけると言われ、それも、出発は今すぐ。小説ならいくらでも書けますが、それが現実に起きた。これも、コスモポリタン社主ウォーカーの狙いだったのかも知れません。

この小説の面白いところは、小説の発表年月が、物語の舞台と直結していること。1872年が小説の発表年であるとともに、世界一周の旅が始まる年でもあるのです。物語は1872年10月1日のロンドンに始まります。

『八十日間世界一周』の主人公、資産家であるフィリアス・フォッグが世界一周の旅を始めるのは、1872年12月21日20時45分からです。実はこの日、『八十日間世界一周』が書籍としてフランスで出版されました(英語版は1873年1月30日)。この小説は、主人公が現実の世界、時間をリアルタイムで旅をしているような設定が設けられていたのです。

そして、まさにこの日、ポーツマス港から一隻の機帆船が世界一周の旅に出港します。その船の名は『チャレンジャー号』。小説ではありません。現実の世界です。

1872年12月21日から1876年5月24日にかけてのチャレンジャー号探検航海(Challenger expedition)では、海底や海洋生物、海水温などを調査し海洋学の基礎を作った多くの発見が行われました。この航海に要した日数は、1,606日間に及びました。小説の80日間の実に20倍の日数でした。

海底と聞いて思い起こすのはジュール・ヴェルヌの『海底二万里』。この小説が発表されたのは1870年です。この小説を見て海底に関心を持ったイギリスが調査船を派遣した・・・分けではなく、当時の関心の的が未知の海洋生物や海底資源にあったようです。

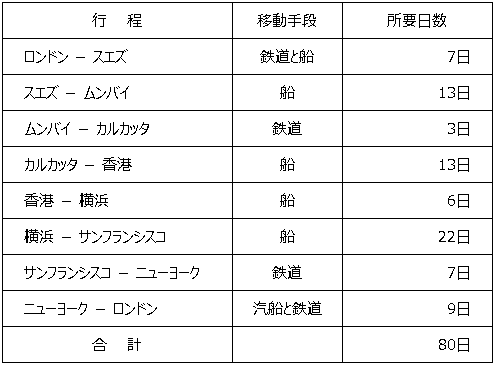

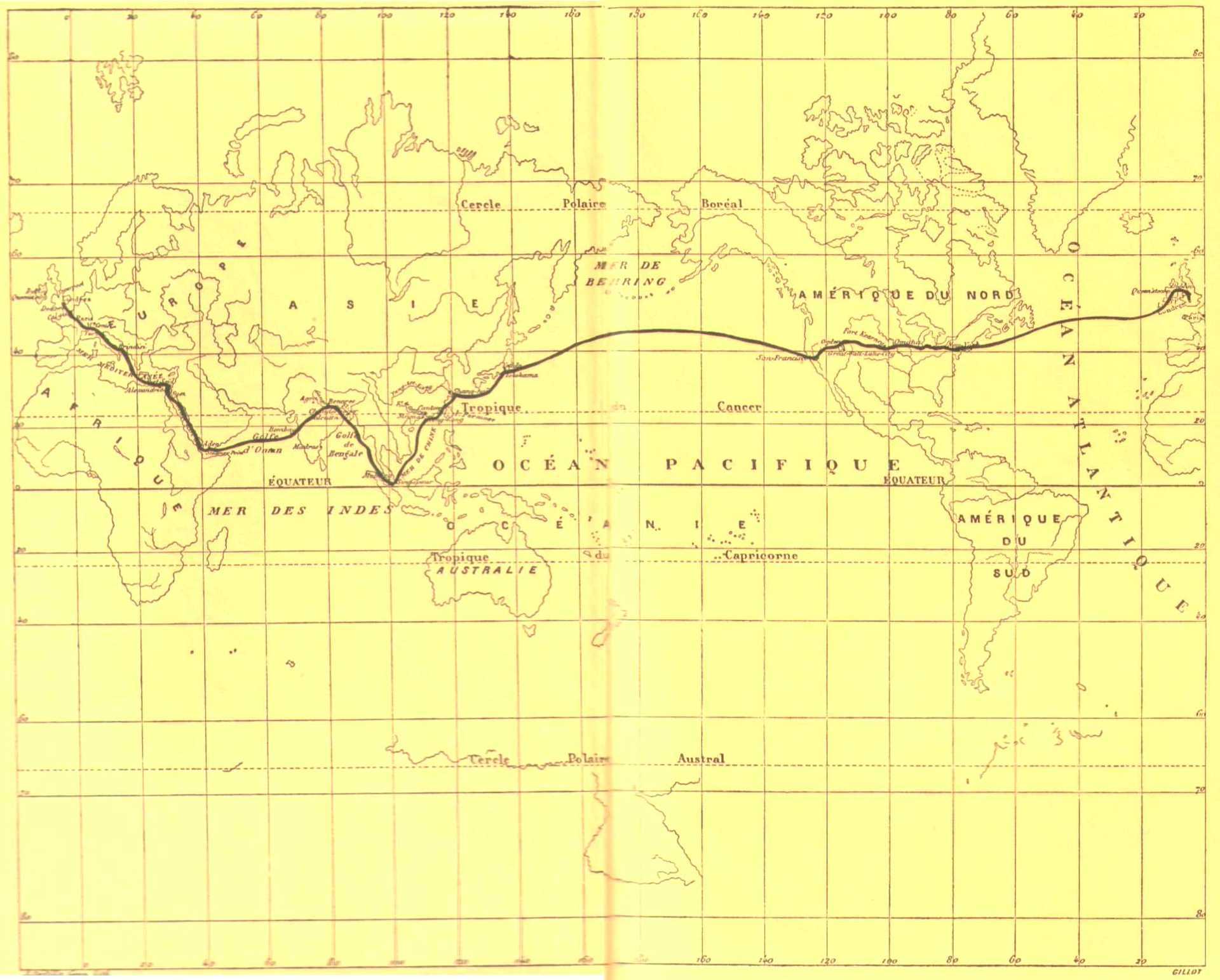

物語の主人公フォッグの辿ったルートは、

ロンドン - スエズ - ボンペイ - カルカッタ - 香港 - 横浜 - サンフランシスコ - ニューヨーク - ロンドン

もう少し詳しく書くと、

ロンドンから列車でドーバー。海峡を船で渡りフランスのカレーへ。そこから列車でパリへ。さらに、イタリアのトリノを経て、長靴の踵の部分にある港町ブリンディジへ。そこで蒸気船に乗り換え地中海を渡りエジプトのポートサイドへ。スエズ運河を通り、紅海を抜け、アラビア半島南端のアデンへ。そこからはインド洋を渡りインドのボンベイ(現ムンバイ)へ。そこから陸路、鉄道でカルカッタへ。カルカッタから船でシンガポールを経由して香港、次いで横浜。太平洋を渡りサンフランシスコへ。そこから鉄道でニューヨークへ。そして、船に乗り換えロンドンに戻ります。

【80日間世界一周のルート】

Source: Wikimedia Commons

【八十日間世界一周の旅の行程表】

ところで、フォッグは、旅費をどうやって運んだのでしょうか。小説を読むと次のような下りがあります。

『「慎重に取り扱うんだよ。その中には二万ポンド入っているからね。」 パスパルトゥーは危うく鞄を落としかけた。そのさまはまるで、二万ポンドが金塊で、彼を押しつぶそうとしていたかに見えた』

フォッグは、資産の半分を掛金に、残りを旅費に充てました。それが2万ポンドです。この記述から、彼の総資産が4万ポンドであることが分かります。世界一周なので、両替所は利用できそうにありません。世界共通で使えるのが金貨。当時のイギリスには『ソブリン金貨』がありました。

Source: Wikipedia “ソブリン金貨“をGIFアニメに加工

1ポンド = ソブリン金貨1枚(7g)

2万ポンドをソブリン金貨で運ぶとすると、その重さはいくらになるでしょうか。その答えは、140Kg。おいおい、カバンに入らねーよ! いや、入るけど重くて持てねーよ!

ついでに、フォッグの資産が現在価値でいくらだったのか調べてみましょう。

計算手法は色々ありますが、今回は、金の価格で現在価値に換算します。

金1g = 4,701円(2016年12月1日)

ソブリン金貨1枚(7g) = 32,907円

旅費 20,000ポンド = 658,140,000円(6億5千8百14万円)

彼の総資産は4万ポンドなので、金本位で現在価値にすると13億円程度の資産家だったことが分かります。こんなもんか、という気もします。宝くじ1回分か・・・。

物語では、主人公は横浜にも立ち寄っているのですが、そこでの記述は皆無といってよいほど何もありません。著者が旅行したことがない土地なので何も書けなかった、という感じです。

『岩倉使節団』の世界一周

世界一周の旅ってワクワクしますが、さらにヴェルヌの『世界一周』発表当時の時代背景が分かると物語の臨場感が高まります。

当時、世界一周の旅に出かけた日本人たちがいました。それが有名な『岩倉使節団』です。使節団46人は、最長631日間かけて世界一周の旅をしました(岩倉使節団については過去記事『岩倉使節団のなぞの解明』をご覧下さい)。実は、ヴェルヌの『世界一周』のルートと岩倉使節団のルートは、インドの部分を除くと、ほとんど重なっているのです。

ヴェルヌの物語のちょうど一年前、1871年12月23日、岩倉使節団一行を乗せた『アメリカ号』がサンフランシスコを目指し、横浜港を出港します。使節団一行がアメリカ・ボストンを経て大西洋を渡りロンドンに到着したのが、1872年8月17日です。

つまり、この時、岩倉使節団は(架空の)主人公フィリアス・フォッグと同じロンドンにいたのです。使節団は、1872年12月16日にイギリスからフランスに移動します。

そのフランスにいたのが『世界一周』の著者ジュール・ヴェルヌ。彼はこの時44歳で、フランスの北部に位置するアミアン(Amiens)に住んでしました。

ジュール・ヴェルヌが『八十日間世界一周』を著わした17年後の1889年11月22日、アミアン駅のプラットフォームにジュール・ヴェルヌ夫妻の姿がありました。一人のアメリカ人女性を出迎えに来たのです[1]。彼女の名前は、ネリー・ブライ。1889年11月14日にニューヨークを出発した彼女は、世界最速で世界一周をするという旅の途中でした。

ネリーとエリザベスの旅とは

ネリーとエリザベスの旅がどんなものだったのか。実のところよく分かりません。二人は帰国後それぞれ旅行記を発表しているのですが、それを元に彼女たちの行程表を作ろうとすると、これが作れない。

日にちに誤りがあるのではないかと思います。また、日付けや時間がどこを基準としているのかが分からない。通常は、ローカルタイムだと思うのですが、確信はありません。

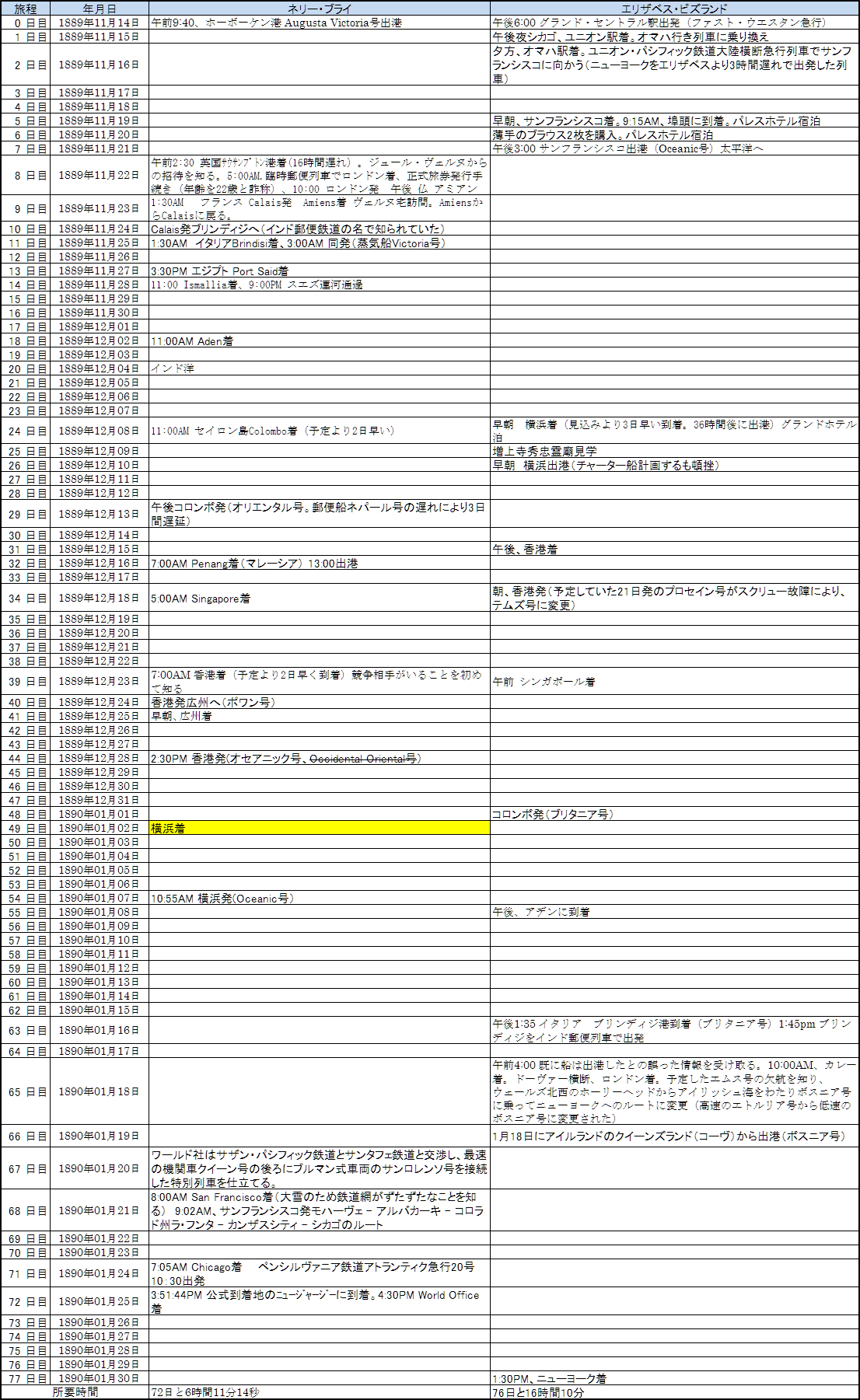

こんなわけで、ざっくりとした感じですが、まとめてみました。クリックすると拡大表示できます。

東回りのネリーと西回りのエリザベス。彼女たちはどこですれ違ったのでしょうか。

日程表を見ると、38日目、1889年12月22日頃にベトナム沖ですれ違ったと考えられます。

実は、この時、ネリーはエリザベスの存在を知らなかったのです。転々と移動を続けるネリーには、ライバルがいるという情報は伝わっていなかったのです。彼女がライバルの存在を知ったのは香港に着いてからでした。どれほど驚いたことか想像に難くありません。船舶無線電信装置が初めて設置されたのは、10年後の1899年12月、エレットラ号(英国)でした。

実は、ネリーとエリザベスは面識がありました。狭いニューヨークでプレス業界で活動する女性の数は限られています。出発の2年前に開催された女性をテーマとした会合で二人は会っていました。

おっとりした美人で上品なエリザベスの面影がネリーの頭をよぎったと思います。ネリーの記者魂に火が点いたのは当然でしょう。絶対に負けられない。自分が考えた企画に便乗した憎きライバル・エリザベス! あんな女に負けるわけにはいかない! 相手が自分よりも美人であることもネリーには許せなかったと思います。

歴史秘話ヒストリアでは、ここからのネリーを美しく表現していますが、管理人のように外野席から見ていると、ネリーの執念を感じざるを得ません。ネリーはエリザベスの美しさに嫉妬していたと思います。ラフカディオ・ハーンが22歳のエリザベスに初めて会ったとき、16歳の少女と勘違いするほど若く見えたそうです(詳しくは後述)。

ネリーが横浜からサンフランシスコに向かう船は、奇しくも、逆ルートでエリザベスが来日したのと同じオセアニア号(RMS Oceanic)でした。

これはどんな船かと調べてみたら、蒸気船ではなく三本マストの機帆船でした。1870年進水で排水量は3700トン。船の長さは128.12mと意外に小さな古い船です。もっと最新鋭の蒸気船かと思いました。

横浜の山下公園に係留されている氷川丸が長さ163m、排水量12000トンなので、これよりもかなり小さい。

巷の関心

ネリーとエリザベスの世界一周をめぐるデッドヒートは、当時のアメリカ社会の関心を集めました。

このラリーに関心が集まった理由は人それぞれです。二人の記者を派遣したワールド社とコスモポリタン社は、自社の新聞、雑誌の販売部数を増やすことが関心の的でした。船会社は、最速で大西洋や太平洋を横断することを競いました。この旅は、結局の所、旅程の大半を占める船旅における蒸気船のスピードがレースの勝敗を左右することになります。このため、船会社にとって、大洋横断の最速記録を更新することは、格好の宣伝材料でした。この競争は、23年後の1912年4月14日、無謀な高速航行を行ったタイタニック号の悲劇により終止符が打たれることになります。

そして、一般庶民は、どちらが勝つかを賭けました。

勝負は、ネリーが72日と6時間11分14秒という驚異的な速さで世界一周を成し遂げ、エリザベスに勝ちました。エリザベスがニューヨークに戻ったのはネリーに遅れること4日後のことです。

しかし、これは結果論に過ぎません。実際には、エリザベスの方が優勢でした。1890年1月16日、午後1時35分にイタリアのブリンディジ港に到着したエリザベスには、ゴールが目に見えていました。

ここからは列車に乗り換え陸路パリへ。パリからはル・アーブルへ。そこでラ・シャンパーニュ号に乗り込めば、八日後にはゴールのニューヨークです。73日間での世界一周の達成が現実味を帯びていました。ところが、ここでエリザベスは思わぬ不運に見舞われることになります。実は、これが最大のミステリーとなっています。

当時の新聞の下馬評では、二人は同じ日にニューヨークに到着するとの予想でした。つまり、何時間かの差で決まるというきわどい勝負であると予想されていました。二人が現在どこにいるのか毎日報道されていたのです。この予想は、娯楽的な遊びではありません。読者はこのレースに金を賭けているのです。皆、真剣です。

レースの勝敗を分けたものとは

旅行を始めてから39日目、1889年12月23日午前7:00、ネリーは香港に到着します。この到着は予定より2日早いものでした。しかし、ネリーはここで驚くべきことを聞くことになります。ここで競争相手がいることを初めて知ったのです。しかも、その競争相手は5日も前に香港を出発しているとのことでした。しかも、香港から横浜に向け次の蒸気船が出発するのは5日後のこと。香港に5日間も足止めをくうことになりました。さらに悪いことに、横浜での停泊も5日間でした。

ネリーの負けは誰の目にも明らかなように見えました。

ネリーを派遣したワールド社は、どう考えていたのでしょうか。

エリザベスは、63日目、1890年1月16日にイタリアのブリンディジ港到着(ブリタニア号)、直ぐにインド郵便列車に乗ることに成功します。後は、パリ近郊のヴィルヌーヴ・ジョルジュで乗り換え、港町ル・アプールへ向かい、そこで高速蒸気船ラ・シャンパーニュ号に乗れば、終着地ニューヨークです。

ところが、ここで世にも不思議なことが起こります。このレース最大のミステリーとされている出来事です。

1890年01月19日早朝、ヴィルヌーヴ・ジョルジュ駅に到着したエリザベスに、コスモポリタン社から依頼を受けた代理人と称する男が『シャンパーニュ号は既に出港してしまいました』と伝えます。この男は、世界的な旅行社『クック&サン』のパリ支店の人物だと思われますが、この情報は嘘だったのです。

コスモポリタン社はシャンパーニュ号を運行する船会社を買収して、エリザベスが到着するまで船の出港時間を遅らせることに成功していました。ただし、待てるのは数時間です。シャンパーニュ号は港を離れた後も、近くに停泊し、エリザベスの到着を待っていました。エリザベスはシャンパーニュ号に乗ることは十分可能でした。この代理人の言葉さえなければ。

シャンパーニュ号が既に出港したと聞いたエリザベスは、ル・アプールへは向かわず、最終的には、アイルランドのクイーンズランド(コーヴ)から老朽船ボスニア号で出港することになります。船に乗るまで、そして乗ってからも悪天候に見舞われ、この旅で最も苦労することになりました。

ところで、シャンパーニュ号も嵐に遭いニューヨークへの到着が大幅に遅れました。エリザベスが、もしこの船に乗っていたとしても結局はネリーに勝つことはなかったのですが。

この偽情報を流したのは、ワールド社ではないかという憶測が流れます。訴訟に発展するのではないかとも噂されましたが、コスモポリタン社はこれには沈黙を守ります。それはエリザベスも同様でした。コスモポリタン社は、エリザベスがミスしたからレースに負けたと、エリザベスのせいにしました。

そもそも、コスモポリタン社の旅行アレンジはいい加減で、エリザベスがニューヨークを出発して直ぐの乗換駅でさえ、エリザベスは駅で乗り換えを手伝うはずだった現地スタッフと会えず、すべて自分で行動することになりました。その後も同じようなことが続きます。エリザベスは長距離を旅行したことがなく、旅行慣れしていません。彼女がたび重なるトラブルを克服して、80日より早く世界一周を成し遂げたことは賞賛に値することでした。ネリーの記録がなければ。

エリザベスとラフカディオ・ハーン、そして日本

日本語の資料で、エリザベスとラフカディオ・ハーンとの関係について間違いがあるように思います。

ラフカディオ・ハーンについては、小泉八雲のペンネームでご存じの方も多いと思います。

以前、猫ブログに書いた記事を引用します。

小泉 八雲(こいずみ やくも、1850年6月27日 – 1904年(明治37年)9月26日、54歳)

現代に伝わる伝説や幽霊話などを再話し、独自の解釈を加えて情緒豊かな文学作品としてよみがえらせた小泉八雲ことパトリック・ラフカディオ・ハーン (Patrick Lafcadio Hearn)。

1850年、当時はイギリス領であったレフカダ島(the island of Lefkada 、1864年にギリシャに編入)にて、イギリス軍医であったアイルランド人の父チャールス・ブッシュ・ハーン(Charles Bush Hearn)と、レフカダ島と同じイオニア諸島にあるキティラ島(Kytheran)出身のギリシャ人の母ローザ・カシマティ(Rosa Antoniou Kassimatis)のもとに出生。

「ラフカディオ」の名はこの島の名Lefkadaから採られています。

明治23年(1890)4月4日、米国出版社の通信員として横浜に降り立ちますが、まもなく契約を破棄します。伝手(つて)により島根県の師範学校と中学校の英語教師の職が決まり、同年の8月30日に松江に到着しました。その後、士族の娘小泉セツとの結婚し、長男の誕生など、1年2ヶ月にわたる松江滞在中、充実した期間を過ごしました。

明治29年(1896)1月には、正式に日本に帰化し、小泉八雲と名乗りました。この年の8月から、東京帝国大学の英文学の教師となり、多くの学生から尊敬の念を集めましたが、明治36年(1903)に契約が終了し、大学側の雇用方針に馴染めないことから再契約を行わず退職しました。

八雲が退職した後の後任の英語教師には英国留学から帰国した夏目漱石が就任します。世の中は狭いものです。二人は同じ霊園内に埋葬されているのですから。

その翌年の1904(明治37)年4月には、早稲田大学の創立者大隈重信に招かれ教授に就任しましたが、同年9月26日に狭心症の発作により死去しました。

日本の文献には、このように書かれているのですが、実は、エリザベス・ビズランドはハーンと顔見知りでした。ハーンが一方的にエリザベスに恋していたようです。

エリザベスがハーンに出会ったのは1882年冬のこと。彼女が21歳の時でした。当時32歳だったハーンは、この時のエリザベスのことを16歳くらいの少女だと思ったそうです。その後、ハーンはエリザベスの自宅をたびたび訪れています。かなり親しい間柄だったようです。

エリザベスが世界一周の旅に突然出かけることになった翌日、彼女は「友達とお茶の約束」がありました。50人ほどの友人を自宅に招待していたそうです。もしかしたら、その招待客の中にハーンも含まれていたのではないでしょうか。この当時(1889年)、エリザベスは毎週日曜日の午後、彼女のアパートでサロンを開いており、様々な人たちが集まっていました。彼女が旅立った11月14日は木曜日でした。翌日のお茶会は金曜日ということになります。エリザベスにとってこのお茶会は特別な意味を持つものだったのかも知れません。

ハーンとエリザベスは頻繁に手紙のやりとりをしています。

なぜ、それが分かるのかというと、後年、エリザベスが、八雲の没後に彼の伝記を執筆し、その中に二人の手紙が大量に掲載されています。ネット上で『”The Life and Letters of Lafcadio Hearn”, Elizabeth Bisland, 1906』を閲覧することができます。

1890年1月30日、世界一周の旅を終えニューヨークに戻ったエリザベスの自宅をハーンが訪ね、旅行の話を聞きました。その時、エリザベスから日本の話を聞いたハーンは日本に興味を持ち、訪日した・・・、と書いている本もありますが、それは嘘です。

”The Life and Letters of Lafcadio Hearn”を読むと、世界一周の旅にエリザベスが出かける以前の二人の手紙に日本のことが頻繁に出てきます。彼らは以前から日本に対して強い関心を持っていたようです。このことは、エリザベスの旅行記で日本に関する記述が情熱に満ちていることからも覗えます。

1890年1月30日にニューヨークに戻ったエリザベスは、翌1891年10月6日に結婚します。

一方、ハーンは、1890年3月にニューヨークを離れ、バンクーバーに寄った後、日本に4月4日到着しました。

エリザベスとハーンとの間に何があったのでしょうか。

ハーンは、以前、黒人女性と結婚し、直ぐに離婚したバツイチでした。さらに、左眼が義眼だったという負い目もあり、世界一周を達成したばかりの輝かしい”時の女性”、エリザベスの元から身を引いたように思えます。

一方、エリザベスはハーンのことをどう思っていたのでしょうか。嫌いだったら文通なんてしないし、ましてや、彼の伝記など書かないでしょう。

もし、エリザベスとハーンが結婚していたら、二人は歴史から忘れ去られた存在になっていたことでしょう。

エリザベスの書いたハーンの伝記(1906)は、1904年にハーンが亡くなった2年後に書かれたものです。二人は終生よき友人だったことが伺えます。

「作家としてのエリザベス・ビズランドは、世界一周の達成者というよりハーンの伝記作者という方が有名でした。しかし、その著作で彼女とハーンの関わり、特に自分への好意を感じさせるような部分はほぼ削られているそうです。」(NHK HP)

歴史秘話ヒストリアでネリーとエリザベスを役を演じたのは誰?

歴史秘話ヒストリアの番組で管理人が注目したのが、ネリーとエリザベス役を演じた役者さん。二人の写真と見比べてると、とても似ているように感じました。この二人の女優さんは誰なのだろう?

番組最後のクレジットタイトルを見ると、ネリー・ブライ役はサラ・マクドナルド(Sarah Macdonald)さん。そして、エリザベス・ビズランド役はハンナ・グレース(Hannah Grace)さんとなっていました。

管理人の関心は、エリザベス・ビズランドを演じた女優さん。エリザベスはとても美人だったようですが、この女優さんもきれいな方です。たぶん、日本人が大好きなタイプの外人女性。彼女「ハンナ・グレース」とはどんな人なのか? 早速調べてみました。

すると、ハンナ・グレースはNHKの連続テレビ小説『花子とアン』にスコット先生役で出演していました。驚いたことに、ネリー・ブライ役のサラ・マクドナルドがフィリップス先生役で出ていました。ツーショット画像がこれです。この二人の女優さんは、NHKのお気に入りなのでしょう。

ここで、さらに深追いするのがこのサイトの特徴です(笑)。

というわけで、ハンナさんが演じたスコット先生とはどんな人だったのかを調べてみました。

ハンナ・グレースさんが『花子とアン』で演じたスコット先生って本当はどんなお顔だったのか。

これを調べてみましょう。

スコット先生とは

『花子とアン』に出てくるスコット先生は、もちろん実在する人物ではありません。しかし、『赤毛のアン』の日本語翻訳者である村岡花子の半生を原案としたこの番組では、ある程度、史実に基づいています。

村岡花子にモンゴメリーの『Anne of Green Gables(赤毛のアン)』を手渡した人は実在します。

村岡花子訳「赤毛のアン」シリーズをすべて読んでいる管理人にとって気になる人物です。

Source: TOKYO ART BEAT

では、それは誰なのでしょう? どのようなお顔だったのでしょうか。

気になりますね。早速調べてみましょう。

彼女の名は「ロレッタ・レオナルド・ショウ(Loretta Leonard Shaw)」。情報をコピーペする典型的な日本語WEBサイトでは、「ミス・ショー」として出てきます。情報はそれだけですが(笑)。

スコット先生のモデルとなったミス・ロレッタ・ショウとは

ロレッタ・レオナルド・ショウ (Loretta Leonard Shaw、1872年7月19日 – 1940年7月29日、満68歳)

明治5(1872)年、カナダのセント・ジョン(Saint John)で、運送業を営む父親Arthur Neville Shawと母親Margaret E. Hilyardの間に生まれました。フレデリクトン(Fredericton)のニューブラウンズウィク大学(University of New Brunswick)を優秀な成績で卒業。

1895年にマサチューセッツ州ケンブリッジにある教員養成学校に行き、翌年にボストン高等学校審査委員会で当時の最高得点の評価を得てコースを修了しました。

彼女は、宣教師の道を模索するようになります。

彼女の家族はウェスリアン・メソジスト教会(Wesleyan Methodist Church)に所属していましたが、彼女を受け入れたのは日本での伝道活動をしているカナダの英国聖公会宣教協会(Missionary Society of the Church of England)でした。

明治37(1904)年11月に来日(1905年4月に来日説も)。

カナダ聖公会婦人伝道補助会に派遣され、教育宣教師として、イギリス教会宣教会に出向し、大正8(1919)年から昭和6(1931)年まで、当時、大阪の生野区にあったプール女学校で教えていました。

その後、一時帰国しますが、昭和6(1931)年12月からは教文館に赴任し、教文館の婦人・子供部の責任者となります。

1932年、ショウは日本キリスト教文学会の女子文学部の所長に就き、西洋文学を日本に紹介する機会を与えられました。 これは、東京に拠点を置くエキュメニカル(世界教会主義)な組織で、ここでショウは当時日本中にあふれていた「劣悪な欧米文学の翻訳本」に対抗するために若者向けのキリスト教誌「(道徳的に健全で)身体によいもの(good wholesome)」を出版・配布しました。

1939年の初頭、ショウは健康を害したことから、他の外国人宣教師と同様に、戦争の脅威を意識してカナダに戻りました。帰国に際し、彼女はルーシー・モード・モンゴメリの小説「赤毛のアン」のコピーをカナダメソジスト教会によって設立された東洋英和女学校の女学生であった村岡花子にプレゼントしました。1952年に出版された村岡の翻訳本は、カナダの古典文学を日本に普及することとなりました。帰国の翌年、1940年7月29日、ショウは癌で死亡し、セントジョンズファーンヒル墓地(Saint John’s Fernhill Cemetery)に埋葬されました。満68歳でした、[2]

ショウが村岡花子に「赤毛のアン」を手渡したのが1939年初頭としていますが、村岡花子は1893年〈明治26年〉6月21日生まれなので、この時45歳です。女学生ではありません。『花子とアン』の設定とは大きく異なります。

さて、ショウ先生のお顔はどんなだったのでしょうか。

下の写真は、ショウが22歳の時に撮影したもののようです。

目鼻立ちが整った、見るからに賢そうな女性のようです。でも、ハンナ・グレースさんとは全然違います。ショウは生涯独身だったそうです。

エピローグ

1922年1月27日、ネリー・ブライは肺炎に罹りニューヨークの聖マルコ病院で息を引き取りました。57歳の若さでした。遺体は、ブロンクスのウッドローン墓地に埋葬されます。

それから7年後の1929年1月6日、エリザベス・ビズランドが肺炎で亡くなります。67歳でした。亡くなったとき、ヴァージニア州に住んでいましたが、葬式はニューヨークで執り行われ、ブロンクスのウッドローン墓地の夫の隣に埋葬されました。そう、ネリー・ブライと同じ墓地です。二つの墓地の距離はおよそ500メートル。かつて、4万5千キロを競ったネリーとエリザベスが、広いアメリカの中でわずか500mの間隔で一緒に眠っているというのも不思議な気がします。まさに、”一緒に眠っている”ように思います。

Tomb of Elizabeth Bisland and Nellie Bly in Woodlawn Cemetery

ネリーは確かにレースには勝ちましたが、その後の人生は幸福だったとは言えない気がします。エリザベスは、レースには負けましたが、ネリーより10歳長生きしました。夫が病気になり苦労しますが、それなりに充実した人生だったように思います。

ニューヨークに行く機会があったらお墓参りに行きたいと思います。

二人のこの冒険旅行がどうして映画化されないのかとても不思議です。二人のアメリカ人女性の極端に異なる性格、生い立ちと経歴、レースに至るまでの経緯、旅行中の出来事、帰国後のできごと、どれをとっても興味深い。そして、新聞社・雑誌社、船会社、鉄道会社それぞれの競争など、ヴェルヌの小説より深みがあり、ずっと面白いと思います。ノンフィクション版でぜひ映画化して欲しいものです。

本記事でも引用しているマシュー・グッドマンの「『ヴェルヌの『八十日間世界一周』に挑む 4万5千キロを競ったふたりの女性記者」という本は、良く書けています。19世紀末の世界の状況、アメリカの状況がよく分かりました。小説ならいくらでも人物を描くことは可能ですが、ノンフィクションでたくさんの登場人物をこれだけ詳細に描いたものは他にないように思います。しかも、筆者の思い込みではなく、登場人物の全ての発言は資料に基づいており、出典までしっかり付けている。日本の出版界も見習ったらいかがでしょうか。参考図書として文献を羅列すれば免責されるという思い込み(悪習)はやめた方が賢明でしょう。

日本の小説家の書く「ノンフィクション」は、嘘ばっかりで閉口しますが、マシュー・グッドマンは、よく調べており、登場人物に筆者の考えを語らせるのではなく、彼女たちの実際の手紙や著作に基づいています。文献が豊富にあるというよりも、マシューがよく調べたという評価が適当だと思います。

マシュー・グッドマンが本の謝辞で述べているように、ネリーとエリザベスはアメリカでも忘れ去られた存在でした。忘れっぽいのは日本人だけかと思ったら、アメリカ人も同じようです。

エリザベスを動画にしてみました。

出典:

1. “Eighty Days: Nellie Bly and Elizabeth Bisland’s History-Making Race Around the World”, Matthew Goodman, 2013, P.126-127

2. http://www.biographi.ca/en/bio/shaw_loretta_leonard_16E.html

3. Yahoo 知恵袋「19世紀の女性の下着」

4. https://publicdomainreview.org/2013/10/16/elizabeth-bislands-race-around-the-world/

5. http://www.nhk.or.jp/osaka-blog/historia/256283.html

6. “Stunt Girls: Elizabeth Bisland, Nell Nelson, and Ada Patterson as Rivals to Nellie Bl“, Samantha N. Peko, 2016

7. https://www.myheritage.jp/names/elizabeth_bisland

8. ”GRANTLAND”

9. NELLIE BLY, “AROUND THE WORLD IN SEVENTY-TWO DAYS.“,1890

10. “The Life and letters of Lafcadio Hearn”, Elizabeth Bisland, 1906

11. 「『ヴェルヌの『八十日間世界一周』に挑む 4万5千キロを競ったふたりの女性記者」、マシュー・グッドマン、柏書房株式会社、2013

本記事は2016年12月にアップしたものですが、大幅に改訂し再度アップしました。